পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে অবস্থিত একটি প্রাচীন হ্রদ খুঁজে পান বিজ্ঞানীরা। পূর্বে এখানে পানি থাকলেও কালের পরিক্রমায় তা এখন ভরাট। তবে তা মানুষ ভরাট করে নি, প্রাকৃতিকভাবেই হয়েছে। এ হ্রদ ভরাট হবার সময় মাটি চাপা পড়ে সেসময়কার গাছের পাতা, কীটপতঙ্গ, মাছ। আর এভাবেই সেখানে তৈরি হয় বিভিন্ন জীবের ফসিল। বিজ্ঞানীরা স্থানটি খুঁজে পাবার পর ফসিলকৃত পাতা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে দেখতে পান এগুলো মায়োসিন যুগের। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৩ মিলিয়ন বছর পূর্বের সময়কার গাছের পাতা সেগুলো। সেই সাথে তারা আবিষ্কার করে ফেলেন মায়োসিন যুগের গাছের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি কেমন ছিল এবং তার সাথে বর্তমান কালের উদ্ভিদের কার্যাবলির পার্থক্য।

Read this article in English: Future of Earth: Desert or Explosion of “Global Greening”?

মায়োসিন যুগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছিল উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এ উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের মনে এক বিশেষ আশা জাগায়। কেননা পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হার দিন দিন বেড়েই চলছে। পূর্বের উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইডে যদি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত না হয়ে থাকে তবে সামনেও এর আশঙ্কা নেই বলে মনে করছেন তারা। বরং বিজ্ঞানীরা আশা করছেন মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে বিশ্ব জুড়ে এক প্রাকৃতিক সবুজায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। যদিও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব যেমন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈরী আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে হয়তোবা রেহাই মিলবে না।

মায়োসিন যুগের পাতা আবিষ্কার

নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপের ডুনেডিন শহরে অবস্থিত ফোল্ডেন মার নামক মৃতপ্রায় এক আগ্নেয়গিরির পাদদেশে এ প্রাচীন হ্রদ অবস্থিত। প্রায় ২৩ মিলিয়ন বছর পূর্বে মায়োসিন যুগের প্রথম দিকে আগ্নেয়গিরিটি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সাথে সৃষ্টি হয় এই প্রাচীন হ্রদ। ধীরে ধীরে হ্রদটি ভরাট হয়ে যায়। চাপা পড়ে হ্রদের তীরে বেড়ে ওঠা উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের রেইনফরেস্ট উদ্ভিদসমূহের ধ্বংসাবশেষ। সিলিকা সমৃদ্ধ শৈবালের (যেমন- ডায়াটম) দুই স্তরের মাঝে মায়োসিন যুগের গাছের পাতাগুলো চাপা পড়ে তৈরি হয় ফসিল বা জীবাশ্ম।

পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে মায়োসিন যুগে পৃথিবীর তাপমাত্রাও ছিল অত্যধিক। যদিও সে যুগে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা উভয়ই ছিল বেশি, তা সত্ত্বেও কিছু উদ্ভিদে কার্যকরীভাবে পানি ব্যবহারের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ কম পানির উপস্থিতিতেই তারা তাদের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারতো। তবে ফোল্ডেন মারে পাওয়া পাতার ফসিল হতেই সর্বপ্রথম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফার্টিলাইজেশন প্রভাবের সত্যতার প্রমাণ মেলে হাতে নাতে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফার্টিলাইজেশন প্রভাব হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হারও বৃদ্ধি পাওয়া।

ফসিলীকৃত পাতা থেকে আমরা কি জানতে পারলাম

ফসিলীকৃত হবার কারণে পাতার শারীরবৃত্তীয় ও রাসায়নিক কার্যাবলি ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা হয় বিজ্ঞানীদের। ২৩ মিলিয়ন বছর পূর্বে যখন রেইনফরেস্টটি তৈরি হচ্ছিল সে সময় পৃথিবীর আবহাওয়া এবং জলবায়ু কেমন ছিল তার একটা স্পষ্ট ধারণা পান বিজ্ঞানীরা। সেই সময়ে পুরো পৃথিবীর তাপমাত্রা বর্তমানের তুলনায় গড়ে ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। আর বর্তমান দক্ষিণ নিউজিল্যান্ডের তাপমাত্রার তুলনায় ২৩ মিলিয়ন বছর পূর্বের দক্ষিণ নিউজিল্যান্ডের তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। পূর্বে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রতি মিলিয়নে ৪৫০-৫৫০ ভাগ। বর্তমান বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ প্রতি মিলিয়নে ৪১১ ভাগ। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি মিলিয়নে ৫৫০ ভাগ। আশা করা যায়, ততদিনে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ তাদের ফোল্ডেন মারে বেড়ে ওঠা পূর্বপুরুষদের ন্যায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাদের মত করে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করবে।

মায়োসিন যুগের গাছের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য

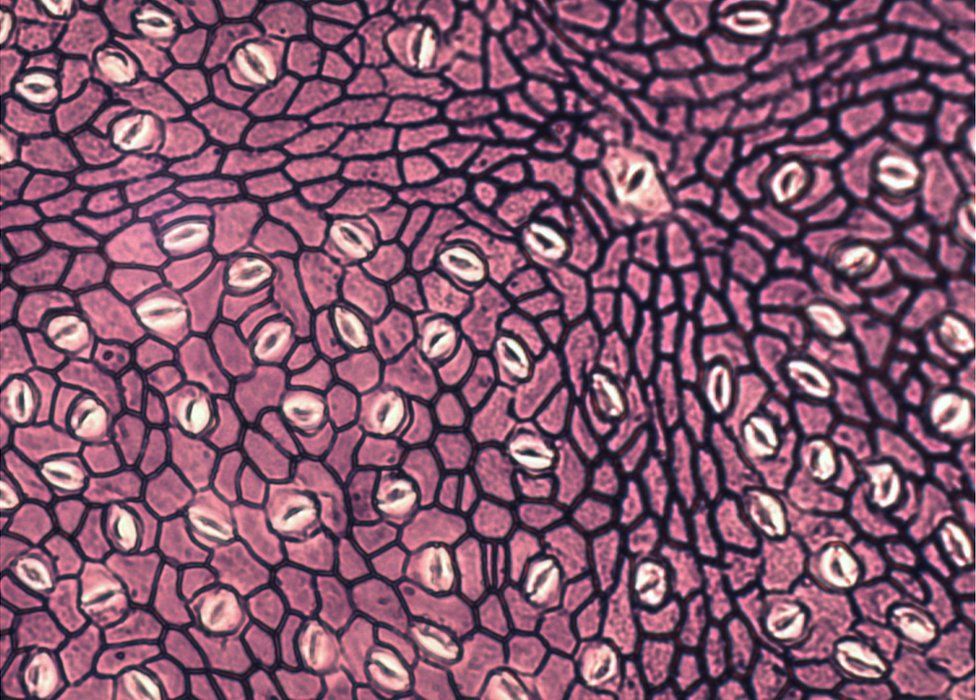

গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়, মায়োসিন যুগের গাছগুলি তাদের পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিতে অসাধারণ দক্ষ ছিল। কোনো রকমের পানি নির্গমন ছাড়াই তারা তাদের পত্ররন্ধ্র দিয়ে ক্রমাগত কার্বন শোষণের কাজ চালিয়ে নিতে পারতো। এতে করে অধিক সময় পত্ররন্ধ্র খোলা থাকলেও দেহ থেকে প্রয়োজনীয় পানি বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল না। এবং অধিক সময় ধরে তারা সালোকসংশ্লেষণের কাজও চালিয়ে নিতে পারতো। গবেষণালব্ধ এই ফলাফলগুলো ভবিষ্যতের আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের কার্যক্রমে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তার জন্য হতে পারে একটি আদর্শ মডেল স্বরূপ। আমরা জানি, বায়ুমণ্ডলে যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন কিছু প্রজাতির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হারও বৃদ্ধি পায়। কারণ এতে করে তারা বায়ুমণ্ডল হতে আরও বেশি পরিমাণে সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে। তবে সম্ভবত এই সকল প্রজাতির সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াও মায়োসিন যুগের ন্যায় উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে বা থাকা আবশ্যক তা হলো-

১। পত্ররন্ধ্র কর্তৃক কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণে পূর্বের তুলনায় অধিক দক্ষতা।

২। বায়ুমণ্ডলে উচ্চ তাপমাত্রার এবং উচ্চ মাত্রার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ করবার ক্ষমতা।

৩। অধিক মাত্রায় খরা সহনশীলতা।

নাসার গবেষণা কি বলে

নাসার ভূ-উপগ্রহগুলো থেকে আমরা ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে চলমান সবুজায়ন প্রক্রিয়ার তথ্য পেয়েছি। মূলত সাম্প্রতিককালে মানব সৃষ্ট বিভিন্ন মাধ্যম হতে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এ বৈশ্বিক সবুজায়নের কারণ। ভূ-উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, পৃথিবীতে অবশিষ্ট বনভূমির গাছগুলোর এক চতুর্থাংশ বা প্রায় অর্ধেক গাছে পাতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে বৃক্ষ এবং তৃণলতা উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রভাব দৃশ্যমান। গবেষণায় বলা হয়েছে, বৈশ্বিক সবুজায়ন প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অব্যাহত থাকতে পারে।

অভিযোজনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেলে, পৃথিবী জুড়ে বিশালাকারে বনের বিস্তৃতি দেখা যেতে পারে। যদিও যে হারে আমাদের বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে এত অল্প সময়ের মাঝে এই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোটা উদ্ভিদকুলের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। এখন শুধু সময়ই বলতে পারে পৃথিবীর জীবগোষ্ঠী কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবীজুড়ে সবুজায়ন প্রক্রিয়া ঘুরিয়ে দিতে পারে আমাদের হুমকির মুখে থাকা ভয়াল ভবিষ্যতের মোড়। মরুভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে পৃথিবী হয়ে উঠতে পারে আরও সবুজ। তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যান্য প্রভাব যেমন, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, বৈরি আবহাওয়া, বন্যার মত অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো যাচ্ছে না কোনোভাবেই।

References

- Journal Climate of the Past of EGU (European Geosciences Union)

- Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, NASA

Plantlet The Blogging Platform of Department of Botany, University of Dhaka

Plantlet The Blogging Platform of Department of Botany, University of Dhaka