আমরা আমাদের আশেপাশের গাছগুলোকে ভাবি দৃষ্টিশূণ্য এক জীব। যাদের কাজ কেবল সালোকসংশ্লেষণ করা। তবে আমরা অনেকেই জানি না যে, আমাদের আশেপাশের গাছগুলো আসলে আমাদের দেখতে পায়। তারা তাদের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তারা দেখতে পারে আপনি লাল শার্ট পরেছেন নাকি নীল শার্ট? আপনার বাড়ির এক জায়গা থেকে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নিচ্ছেন কিনা তাও তারা বুঝতে পারে। রাতের বেলা বা আরেকটু ভালো ছবির আশায় যখন ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালান সেটাও তারা দেখতে পায়। একটি নয়নতারা গাছের পাশের টবে আপনি কি হাসনাহেনা গাছ লাগিয়েছেন নাকি আরেকটি নয়নতারাই রেখেছেন সে ব্যাপারেও তারা অবগত। তারা প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখে, দেখে পূর্ব দিগন্ত হতে উদীয়মান সূর্য। তবে তাদের এই দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পেতে আমাদের আগে বুঝতে হবে দৃষ্টি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি।

Read this article in English: What A Plant Sees- Plants Can See Us!

দৃষ্টি কি?

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধান অনুযায়ী “দৃষ্টি হচ্ছে চোখের দ্বারা কোনো বস্তুর উপলব্ধি বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বস্তু এমনভাবে উপলব্ধি করা যেন তা চোখ দিয়েই দেখা হয়েছে”। উদ্ভিদের চোখ নেই এবং তাদের মস্তিষ্কও নেই। আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের চোখে বিদ্যমান ফটোরিসেপ্টরগুলো যখন দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ দ্বারা উদ্দীপিত হয় তখন আমাদের স্নায়ু এ সংকেত পরিবহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। সেখানে এই সংকেত রুপান্তরিত হয় একটি পরিপূর্ণ ছবিতে। গাছপালাও আমাদের মতো এ আলোক সংকেত গ্রহণ করতে পারে তাদের দেহে অবস্থিত ফটোরিসেপ্টরের সাহায্যে। তবে তাদের এ সংকেত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী সাড়াপ্রদানের পদ্ধতিটা আমাদের থেকে বেশ ভিন্ন। যেহেতু তাদের চোখ নেই, নেই মস্তিষ্ক তবুও তাদের এই আলোক সংকেত গ্রহণের ক্ষমতাকে আমরা ‘দৃষ্টি’ বলতে পারি কি?

দৃষ্টিহীন বনাম ক্ষীণ দৃষ্টি

‘দৃষ্টি’ কি সেটা বোঝার জন্য আসুন আমরা একজন অন্ধ লোকের কথা কল্পনা করি। একজন অন্ধ মানুষ কিছুই দেখতে পায় না, কোনো আলো তার চোখে উদ্দীপনা জাগায় না, জাগায় না কোনো সাড়া। তাই স্বভাবতই আমাদের এ রঙিন দুনিয়ার বিভিন্ন রঙ আলাদা করা তো দূরে থাক, সে দেখতেও পায় না। এর কারণ হতে পারে তার ফটোরিসেপ্টর ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ তার অপটিক্যাল স্নায়ু। হঠাৎই এই ব্যক্তি একদিন আলো এবং ছায়া সনাক্ত করার ক্ষমতা ফিরে পায়। সে দেখতে পায় কোথায় আলো পড়ছে আর কোথায় ছায়া। ঘরের বাইরে আছে নাকি ভিতরে আছে তা সে বুঝতে পারে। হয়তো তার এই অনুভূতি খুবই তুচ্ছ। সে এখনো কোনো বস্তু দেখতে পাচ্ছে না বা কোনো বর্ণ ও দেখতে পাচ্ছে না।

অতপর সে ধীরে ধীরে নীল, লাল বা সবুজের মত রঙ গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে সনাক্ত করার মত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। একবারে অন্ধত্বের চেয়ে এই দৃষ্টি বেশ খানিকটা উন্নত, তাই নয় কি? যদিও সে এখনো কোনো বস্তুকে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকঠাক। তবে সে আলো-ছায়ার পার্থক্য বুঝতে পারছে এবং বিভিন্ন বর্ণ ও ধরতে পারছে। এতে আমরা সবাই একমত হতে পারি এই বিষয়ে যে, তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন। যদিও একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না। তবে তিনি এখন দুর্বল বা ক্ষীণ এক দৃষ্টির অধিকারী।

এই একই ব্যাপার উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের আশেপাশের গাছপালাগুলোও এই অন্ধ ব্যক্তির মতই। যদিও তারা ঠিক মানুষের মত দেখতে পায় না। তবে তাদের দৃষ্টি এই অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়।

উদ্ভিদের দৃষ্টি

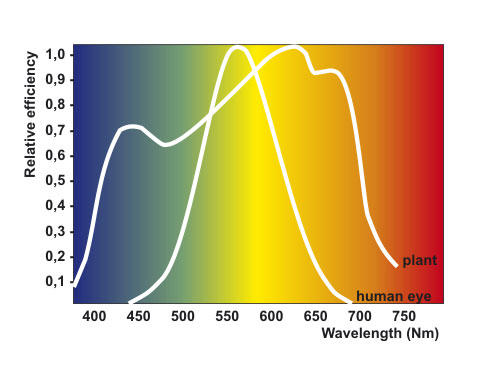

প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য উদ্ভিদকে তার আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন চারপাশে আলোর পরিমাণ, দিক এবং রঙ সম্পর্কে অবগত থাকা। তবে তারা আমাদের দেখলেও মস্তিষ্কের অভাবে আমাদের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তৈরি করতে পারে না। দুটি মানুষের চেহারার আকার আকৃতির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। আপনি এবং আপনার বন্ধু যদি একই নীল বর্ণের পোশাক পরে থাকেন আপনাদের মাঝে তারা পার্থক্য খুজে পায় না। কিন্তু তারা এমন সব বর্ণ দেখতে পায় যা আমাদের কল্পনাতীত। গাছপালা সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মি দেখতে পায়, দেখতে পায় অবলোহিত রশ্মিও।

এমনকি কতক্ষণ ধরে আমরা ঘরে বাতি জালিয়ে রেখেছি ঘরের বারান্দা থেকে তারা তা বুঝতে পারে। তারা জানে আলো তার বাম দিয়ে আসছে, ডান দিয়ে আসছে নাকি উপর থেকে। কোনো উদ্ভিদ তাদের ছাপিয়ে উচুতে চলে গিয়ে আলোতে বাধা সৃষ্টি করে ছায়া দিলেও তারা তা বুঝতে পারে। কেননা তারা আলো ছায়ার পার্থক্য দেখতে পায়। দিনের দৈর্ঘ্য দেখে তারা বুঝতে পারে কোন ঋতু চলছে, গ্রীষ্ম নাকি শীত।

আমাদের এবং উদ্ভিদের দৃষ্টির মাঝে পার্থক্য

১. উদ্ভিদ মানুষের চোখে যা দৃশ্যমান এবং যা অদৃশ্য উভয় আলোকতরঙ্গ শনাক্ত করতে সক্ষম। তবে আমরা কেবল মাত্র দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ শনাক্ত করতে পারি এবং দেখতে পাই।

২. যদিও গাছপালা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বর্ণালী দেখতে পায় তবে তারা তাদের আশেপাশের বস্তুকে ছবির আকারে দেখতে পায় না। কেবল আকার আকৃতিবিহীন বর্ণালি হিসেবে দেখে।

৩. মানব চোখের যে ফটোরিসেপ্টর লাল বর্ণের আলো শোষণ করে তার নাম ফটোপসিন। উদ্ভিদেও লাল বর্ণ শোষণকারী ফটোরিসেপ্টর রয়েছে। এর নাম ফাইটোক্রোম। যদিও উভয় ফটোরিসেপ্টরই লাল বর্ণের আলো শোষণ করে, তারা কিন্তু একই প্রোটিন দিয়ে তৈরি নয়। ফাইটোক্রোম উদ্ভিদের ফটোট্রপিজম বা আলোক সংবেদী চলনের জন্য দায়ী। ফটোট্রপিজমের কারণেই গাছের উপরিভাগ আলোর দিকে বেড়ে উঠে, অপরদিকে গাছের মূল আলোর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পায়।

৪. উদ্ভিদ এবং মানুষ উভয়েই ক্রিপ্টোক্রোম নামক নীল বর্ণ শোষণকারী ফটোরিসেপ্টর বিদ্যমান। ক্রিপ্টোক্রোম ফটোট্রপিজমের জন্য দায়ী না থাকলেও আমাদের দেহের সার্কেডিয়ান ক্লক বা তথাকথিত “দেহঘড়ি” নিয়ন্ত্রণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নীল আলো শোষণের মাধ্যমে এই ফটোরিসেপ্টর দেহে জানান দেয় যে এখন দিনের বেলা। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, পত্ররন্ধ্রের সংকোচন প্রসারণ, সালোকসংশ্লেষণ, ফুল ফোটা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এই সার্কেডিয়ান ক্লক।

সার্কেডিয়ান ক্লক কি?

সার্কেডিয়ান ক্লক মূলত আমাদের অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ি যা সাধারণত দিন-রাত আবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা ২৪ ঘণ্টায় যা যা করি তার প্রায় সবই দেহঘড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কখন আমরা ঘুমোতে যাবো, কখন জেগে উঠবো এমনকি কখন আমরা বাথরুমে যাবো। আমরা অন্ধকার ঘরে থাকলেও এই ঘড়ি ক্রমাগত কাজ করে চলে। তবে বাধ সাধে যখন আমরা অন্য দেশে ভ্রমণ করি। যে দেশের সময় আমাদের থেকে বেশ পিছিয়ে বা এগিয়ে। একে বলে জেট ল্যাগ। আমাদের এই দেহঘড়িকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বা জেট ল্যাগ এড়াতে প্রয়োজন বাহিরে আলোর মধ্যে বেশি সময় থাকা। এতে আমাদের ফটোরিসেপ্টর কর্তৃক শোষিত নীল আলো নতুন পরিবেশের সাথে মানানসইভাবে আমাদের দেহঘড়িকে ঠিক করে নেয়।

একইভাবে, উদ্ভিদের দেহঘড়ি বা সার্কেডিয়ান ক্লকও ব্যাহত করা সম্ভব। আমরা যদি কৃত্রিমভাবে উদ্ভিদের দিন-রাতের আবর্তন পরিবর্তন করি, তবে তাদের আচরণও অদ্ভূতভাবে পালটে যাবে। যদি সেই গাছের ফুলগুলো সকালে ফোটে, তবে সেগুলো সকালের পরিবর্তে রাতে ফোটা শুরু করবে। ঠিক যেন উদ্ভিদের জেট ল্যাগ। কিন্তু যদি আবার আমরা গাছটিকে কিছুক্ষণের জন্য দিনের আলোতে এনে রাখি, নীল আলো শোষণ করে পুনরায় এর দেহঘড়ি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

Reference

What A Plant Knows by Daniel Chamovitz

Plantlet The Blogging Platform of Department of Botany, University of Dhaka

Plantlet The Blogging Platform of Department of Botany, University of Dhaka